Si l'exposition

Gainsbourg présentée à Paris par la

Cité de la musique a reçu un accueil mitigé de la part de

certains critiques, elle aura en revanche été plébiscitée par le public, accueillant plus de 100.000 visiteurs en quatre mois. Prolongée de 2 semaines, elle fermera ses portes le 15 mars avant de s'envoler pour

São Paulo.

Il est vrai que la scénographie originale voulue par le commissaire Frédéric Sanchez aura pu apparaitre un peu bordélique aux yeux (et oreilles) des "rats de musées" habitués à des parcours plus "pédagogiques", mais qu'elle aura à l'inverse certainement su séduire les inconditionnels du zapping ou du surf sur Google-image.

Le système de "totems thématiques" (en fait des piliers où s' entassent pêle-mêle des écrans lumineux présentant photographies, illustrations et vidéos) habillés de "douche sonores" m'a paru - il est vrai - assez peu adapté à un espace aussi exigu que la salle d'exposition située au sous-sol de l'institution de la Porte de La Villette : les textes des chansons de

Gainsbourg lus par divers interprètes et proches du chanteur se superposant aux sons issus de ces poteaux enluminés censés aboutir à une "composition sonore spatialisée", on aboutit plutôt, le brouhaha ambiant aidant, à une espèce de cacophonie migrainogène, et il faut vraiment se concentrer pour réussir à suivre plus de cinq minutes, planté debout devant un de ces petits écrans, un des nombreux documents audiovisuels présentés issus des archives de l'INA.

En somme, c'est un peu comme quand on va à la campagne rendre visite à ses vieux parents qui présentent un début de surdité et qu'on essaie de se parler d'une pièce à l'autre avec, en fond sonore, le poste de radio et les deux téléviseurs allumés en même temps, volume à fond (et je ne vous dis pas quand il y a les nièces qui braillent...).

Mon intention n'est bien évidemment pas d'entrer dans un débat du genre"

Faut-il donner au public ce qu'il attend pour le faire venir au musée ?" mais tout simplement d'attirer votre attention, si vous visitez cette exposition, sur un de ces fameux totems (le cinquième à gauche en entrant, si mes souvenirs sont bons) qui m'a permis découvrir une bien jolie héroïne de papier dont le créateur graphique n'est autre que

Jean-Claude Forest, le créateur de

Barbarella,

Hypocrite et autre

Bébé Cyanure.

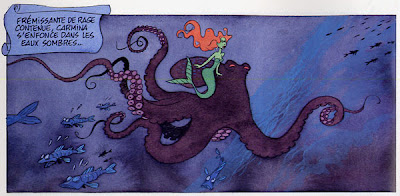

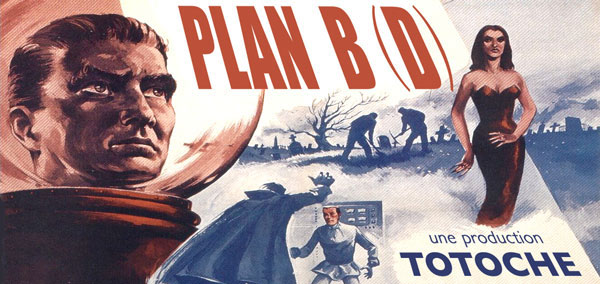

Marie Mathématique

Marie Mathématique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fut officiellement présentée lors de sa première programmation comme "

la première héroïne TV de science fiction". Elle vécut des aventures sidérales le temps de six courts métrages d'environ cinq minutes chacun diffusés mensuellement dans l'émission

Pim, Pam, Poum Dim Dam Dom, du 28 octobre 1965 au 29 avril 1966. Il y est efectivement brièvement fait allusion dans "

L'Art de Jean-Claude Forest" des éditions de l'An 2, paru en 2004, mais il me semble que ces épisodes n'ont jamais été rediffusés depuis.

L'exposition répare donc cet oubli en présentant l'intégralité de cette hexalogie réalisée par

Jacques Ansan : "

Marie Mathématique à (a ?) 16 ans", "

Des bestioles encore des bestioles", "

A l'abordage", "

Un mal qui répand la terreur", "

Marie Mathématique franchit la porte défendue" et "

Week-end à la mer". À noter qu'une projection fut même organisée le 26 octobre 2008 à la

Cité de la musique.

"

Albaaator, Albaaaaaator..."

Il ne s'agit en fait pas de dessins animés au sens strict du terme mais plus précisément de "dessins découpés animés" (technique chère à

Michel Ocelot (

Gédéon,

Kirikou...)) qui furent spécialement créés pour l'occasion par

Jean-Claude Forest.

Les textes, écrits par son propre beau-frère

, l'écrivain

André Ruellan, sous une forme poétique fixe médiévale, le

virelai, étaient ensuite interprétés par

Serge Gainsbourg qui avait été approché par la productrice

Daisy de Galard.

Le résultat est certes un peu statique et chaotique, et fait évidemment un peu cheap aujourd'hui.

C'est sûr, on est plus proche techniquement des

Shadoks que de

Wall-E. Comme dirait tonton Michel, "

on voit bien que c'est fait à la main".

Mais justement, je trouve que le côté "bricolage" accentue la poésie des dessins et des textes. Un peu comme un petit meuble branlant, bancal, mais finalement attachant qu'un bricoleur du dimanche aurait fabriqué lui-même avec les moyens du bord.

Par ailleurs la bande son, que je ne connaissais pas non plus, est vraiment originale (ce n'est pas du

Gainsbourg "commercial") et préfigure même à mes oreilles l'

Histoire de Melody Nelson.

Je suis étonné que des éditeurs comme

Nocturne ou l'Association ne semblent pas s'être encore intéressés à l'édition d'un DVD ou d'un CD avec livret.

On sait que

Gainsbourg était une vraie éponge (culturelle s'entend) et que de

Fernand Léger à

Bob Marley, en passant par

Boris Vian,

Paul Klee,

Antonín Dvořák,

Frédéric Chopin,

Salvador Dalí,

Sid Vicious..., ses influences furent nombreuses.

Sa culture BD n'était pas en reste, comme en témoignent les nombreuses références aux

petits miquets parsemées dans "

Qui est in, qui est out" (hommage suprême à la

Barbarella de

Forest), "

Roller Girl", "

Comic Strip", "

Charlie Brown", "

Panpan Cucul",

Marilou sous la neige" et bien entendu le fameux "

Mickey Maousse", comme le rappelle

Benoît Mouchart dans un passionnant article intitulé "

Gainsbourg bédéphile ?".

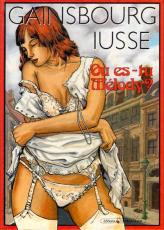

Enfin, pour terminer, vous saviez certainement que

Gainsbourg avait signé de son vivant le scénario d'une bande dessinée intitulée "

Black out" et illustrée par

Jacques Armand mais cet article vous apprendra ou vous rappellera également qu'

Evguénie Sokolov, le héros du seul roman écrit par

Gainsbarre est non seulement pétomane mais également... dessinateur de bande dessinée (l'histoire ne dit pas s'il se nourrit de chili con carne) !

À lire également, une

interview de Gainsbourg par Philippe Manoeuvre réalisée pour

Métal Hurlant en 1987.

Je vous laisse avec cette version de

Brigitte "Barbarella" Bardot évoluant dans des décors psychédéliques de

Tito Topin, plus proches de ceux de

Pellaert que de

Forest.

-vu-par-Hobopok_m.jpg)